Bojonegoro — Batara.news

Minggu (11/1/2026)

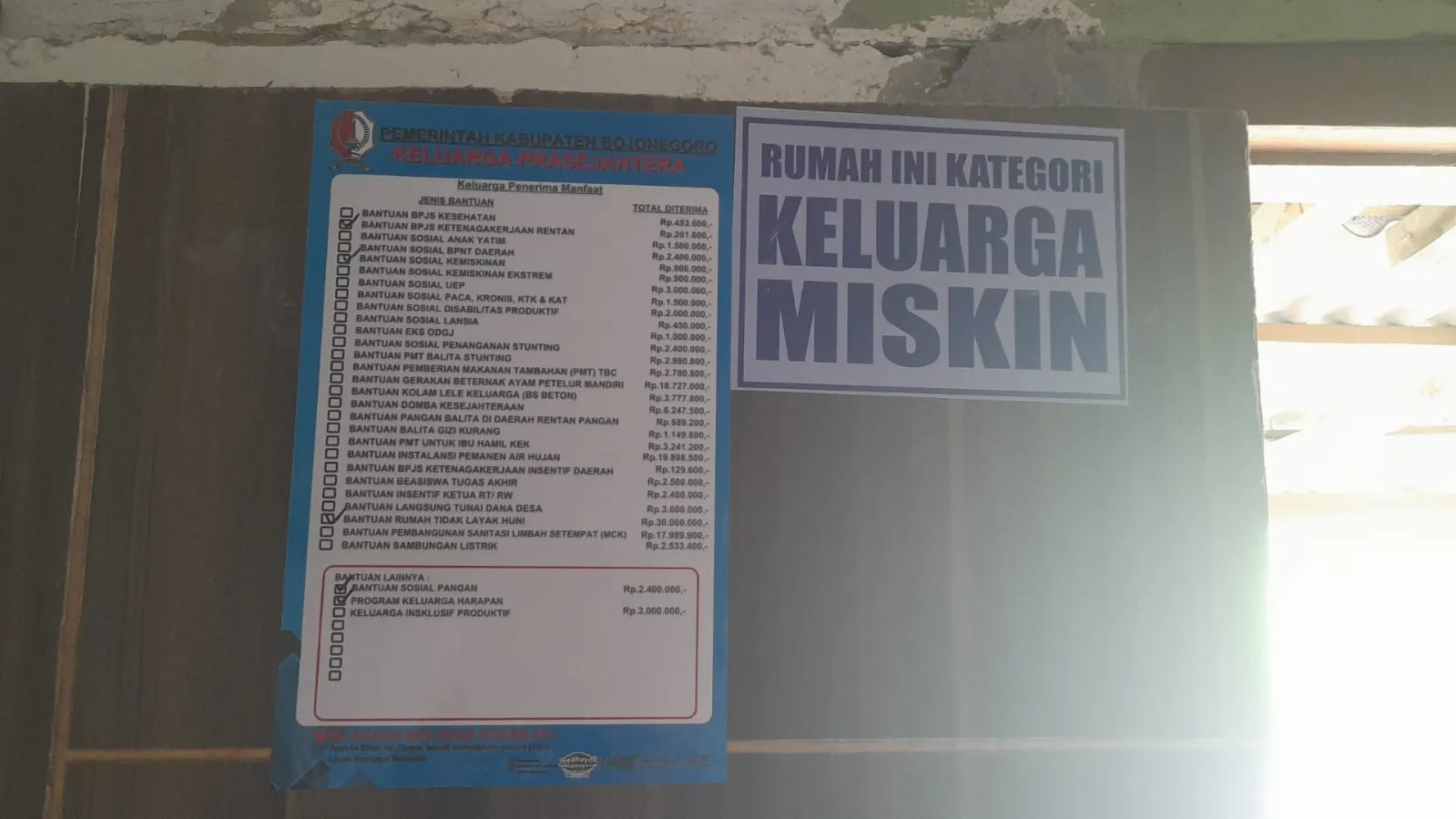

Di tengah gencarnya pemberitaan seremonial penyaluran bantuan sosial — foto pejabat membagikan sembako, konferensi pers penurunan angka kemiskinan, dan slogan keberhasilan — publik justru dihadapkan pada wajah lain kebijakan tersebut: rumah warga ditempeli stiker bertuliskan “Warga Miskin”.

Kebijakan ini diklaim sebagai langkah transparansi dan pemutakhiran data. Namun di lapangan, ia menyerupai penandaan sosial — menjadikan kemiskinan bukan lagi persoalan struktural yang harus dihapus, melainkan identitas yang diumumkan ke ruang publik.

Rumah berubah menjadi papan pengumuman status ekonomi. Yang ditandai bukan sekadar tembok, melainkan harga diri penghuninya.

Narasi resmi menyebut stiker sebagai alat kontrol sosial agar bantuan tepat sasaran. Tetapi publik bertanya: mengapa transparansi ditempelkan pada warga, bukan pada sistem birokrasi yang mengelola bantuan?

Di sinilah kritik muncul.

Praktisi kebijakan publik, Tulus Setiawan, menilai pelabelan terbuka itu berpotensi diskriminatif dan keliru secara metodologis.

“Identitas kemiskinan tidak bisa dipukul rata. Kemiskinan itu dinamis — ada yang dulu miskin kini sudah mampu, dan ada yang baru jatuh miskin tapi belum tercatat,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika data hanya disalin dari tahun ke tahun tanpa verifikasi ulang, maka kebijakan akan terus salah sasaran.

“Data kemiskinan harus diverifikasi rutin. Kalau tidak, yang layak bisa terlewat, yang tidak layak justru dapat,” katanya.

Menurut Tulus Setiawan, niat baik pun bisa berdampak buruk jika tidak disertai kehati-hatian etis.

“Niatnya baik, tapi caranya bisa melukai. Keadilan sosial tidak boleh diwujudkan dengan cara yang merendahkan martabat,” tegasnya.

Secara sosiologis, pelabelan terbuka merupakan bentuk kekerasan simbolik: tidak melukai fisik, tetapi melukai batin. Anak tumbuh dengan label di depan rumahnya, orang tua hidup dengan rasa malu yang dilegalkan kebijakan.

Padahal nilai budaya lokal mengajarkan ojo ngepuk jayane mrutu — jangan merendahkan yang berada di bawah. Pesan universal pun mengingatkan: la tahtaqir man dunaka — jangan merendahkan siapa pun.

Tokoh masyarakat Bojonegoro, Yayan, mengingatkan:

“Negara bukan hanya pencatat angka kemiskinan, tetapi penjaga martabat manusia. Yang harus dikurangi kemiskinannya, bukan rasa hormatnya.”

Keluhan warga pun menguatkan kritik ini.

“Ada rumah dapat dua bantuan karena beda KK, ada yang rumahnya bagus dan punya mobil tapi masih dapat. Sementara yang benar-benar susah justru terlewat,” keluh Mbok Ras.

Ia menambahkan, ada warga yang hanya menerima bantuan kecil, padahal ternaknya sudah habis dijual untuk biaya berobat selama hampir dua minggu.

“Sudah sakit, jual kambing buat berobat, tapi bantuannya sedikit sekali,” katanya.

Menghapus kemiskinan adalah kewajiban konstitusional. Namun memiskinkan kemanusiaan lewat kebijakan yang stigmatis adalah kemunduran etis.

Kini publik menunggu: apakah kebijakan ini akan dievaluasi, atau pencitraan akan terus dipertahankan sementara luka sosial tumbuh di dinding rumah warga.

Karena transparansi sejati bukan menelanjangi rakyat, melainkan membuka sistem.

Dan keadilan sosial bukan hanya soal angka — tetapi soal martabat.

Penulis: Alisugiono